交通事故の示談金とは?慰謝料との違いは?相場と増額方法を解説

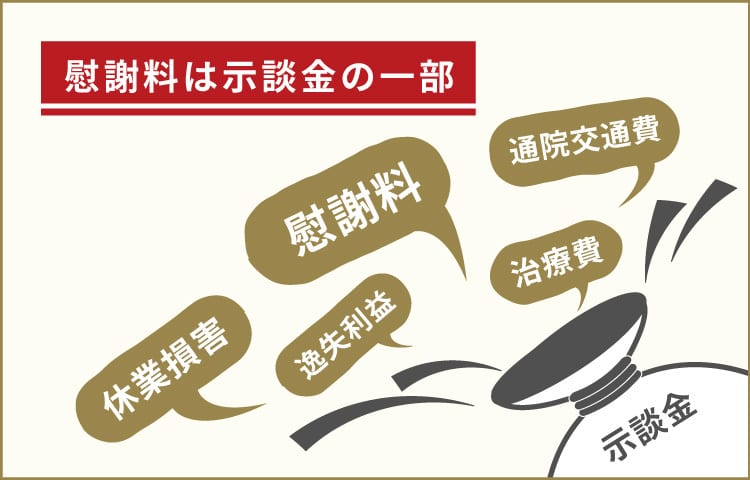

交通事故の「示談金」とは、慰謝料だけではなく、損害賠償金の総額を意味します。

示談金の内訳は、おもに次のような項目があります。

- 治療費

- 慰謝料

- 休業損害

- 逸失利益 など

慰謝料には相場があり、適正な金額額は通院1日あたり9,300円程度です。「1日あたり4,300円」と言われた場合は最低限の補償なので、弁護士に依頼することで増額できる可能性が高いでしょう。

この記事では、示談金の内訳や相場、納得できないときの対処法などについて解説します。また示談書の例や見方も紹介します。

弁護士法人イージス法律事務所では、交通事故に関するあらゆるお悩みにお応えします。相談料・着手金は原則無料(弁護士費用特約を使わない場合)ですので、お気軽にご相談ください。

交通事故のご相談は、24時間365日受け付けしています。

交通事故の慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)

目次

この記事は弁護士法人イージス法律事務所のPRを含みます

示談金とは慰謝料も含む損害賠償金の総称

交通事故の「示談金(損害賠償金)」とは、慰謝料だけではなく、すべての損害に対する補償の総額を意味します。

示談金の内訳は、おもに次のような項目があります。

- 治療費

- 慰謝料

- 休業損害

- 逸失利益

- 破損した車両の修理費 など

交通事故に遭ってケガをした場合は、治療費に加えて「慰謝料」を請求できます。また、ケガが原因で仕事を休んだ場合は「休業損害」を請求することが可能です。

これらの示談金(損害賠償金)は一般的に相手方の保険会社から提示されますが、最終的に双方が合意した金額になります。

そのため示談金の金額に納得いかない場合は、相手方と交渉をすることになります。

示談金の内容については、後述します。

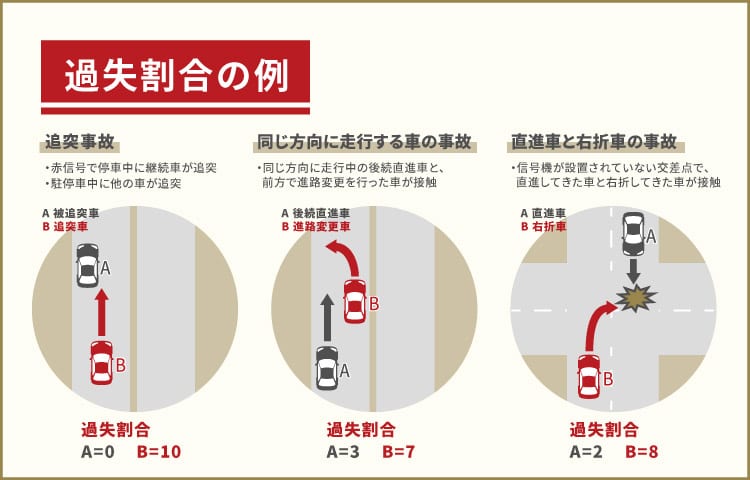

「過失割合」によって示談金の金額も変わる

過失割合とは、交通事故の責任の割合を示したものです。当事者双方の責任を「10:0」「80対20」といった数値で表します。

過失割合が大きい当事者を「加害者」、少ない当事者を「被害者」と呼ぶことがあります。

ご自身が被害者だと思っていても、過失がある場合は、その割合に応じて示談金から差し引かれて支払われます。

これを「過失相殺(かしつそうさい)」といいます。

弁護士の〈ここがポイント〉

弁護士費用特約が利用できる場合は、気軽に弁護士に相談してみましょう。気がかりなことを聞くだけでも、不安な気持ちを解消できるのではないでしょうか。

過失割合については下記記事で詳しく解説しています。

過失相殺については下記記事で詳しく解説しています。

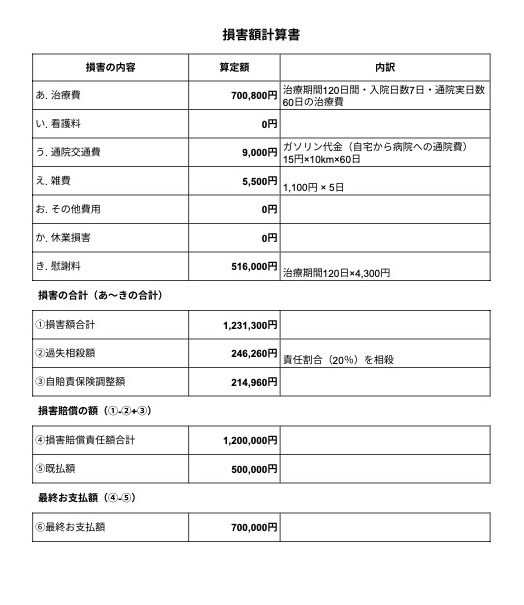

示談計算書の例

相手方の保険会社の提示する示談金は、「示談計算書」などという文書に記載されています。

示談計算書は、次のようなものになります。

※実際の示談計算書をもとに作成。内容は架空のもので金額を保証するものではありません。

このようにさまざまな項目について、細かく記載されているので、よく確認が必要です。

示談金の項目や内訳については、以下で解説します。

【まるわかり】示談金の内訳と相場を知ろう

前述したとおり、示談金にはさまざまな項目がありますが、大きく分けると次の3つになります。

- 精神的損害に対する補償:慰謝料など

- 事故で失われた利益に対する保証:休業損害や逸失利益など

- 実際に発生した費用に対する補償:治療費や交通費・車両の修理代など

以下で、内訳や相場を詳しく解説します。

精神的苦痛を補償する慰謝料

交通事故でケガを負った場合は、相手に慰謝料を請求することができます。

慰謝料はケガによる「精神的苦痛」に対する補償です。

慰謝料には次の3種類があります。

- 入通院慰謝料:通院のために入通院した場合に請求できる

- 後遺障害慰謝料:後遺障害の等級認定をされた場合に請求できる

- 死亡慰謝料:死亡した場合に遺族が請求できる

慰謝料の計算方法については下記記事で詳しく解説しています。

慰謝料の計算方法については、以下で詳しく解説します。

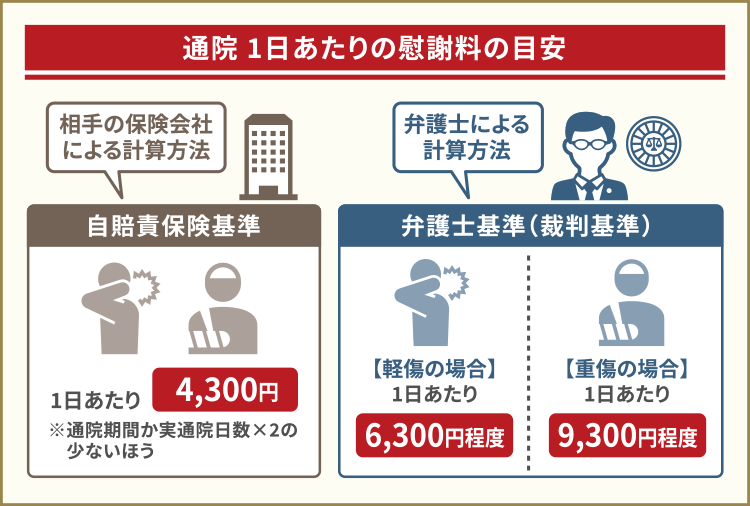

入通院慰謝料の適正な金額は1日最大9,300円程度

入通院慰謝料の適正な金額は、通院1日あたり6,300~9,300円程度となります。

これは弁護士に示談交渉を依頼した場合の「弁護士基準(裁判基準)」で計算した場合の目安です。

- 弁護士基準(裁判基準)とは

- 過去の裁判所の判決をもとにした計算基準です。裁判所の出した判断なので適正な金額といええるものです。弁護士に依頼することで、この基準を適用できます。

弁護士基準(裁判基準)の入通院慰謝料は、1ヶ月最大28万円程度(通院・重傷の場合)です。

これを1日あたりで割ると、約9,300円となります。

打撲やむち打ちなど軽傷の場合は、1ヶ月最大19万円程度(通院・軽傷の場合)となり、1日あたりは約6,300円となります。

通院期間ごとの慰謝料の目安は、次のとおりです。

〈弁護士基準(裁判基準)・通院の場合の慰謝料目安〉

| 通院期間 | 重傷 | 軽傷 |

|---|---|---|

| 1ヶ月 | 28万円程度 | 19万円程度 |

| 2ヶ月 | 52万円程度 | 36万円程度 |

| 3ヶ月 | 73万円程度 | 53万円程度 |

| 4ヶ月 | 90万円程度 | 67万円程度 |

| 5ヶ月 | 105万円程度 | 79万円程度 |

| 6ヶ月 | 116万円程度 | 89万円程度 |

※必ずこの金額を受け取れるわけではありません。

このように弁護士基準(裁判基準)は、軽傷(打撲やむちうちなど)・重傷(骨折など)で慰謝料額は異なります。

また入院した場合には、別の慰謝料目安が存在しており、1ヶ月の入院慰謝料は35万円(軽傷)~53万(重傷)程度となります。

入院慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

そのため 弁護士基準(裁判基準)は、ケガの実情に即した慰謝料額を請求しやすいといえます。

弁護士(裁判所)基準については下記記事で詳しく解説しています。

1日4,300円とは最低限の補償の「自賠責保険基準」

慰謝料は「1日4,300円」と聞いたことがあるのではないでしょうか。

これは、最低限の補償である自賠責保険の計算基準(自賠責保険基準)によるものです。

- 自賠責保険とは

- すべての車・バイク・原付に加入が義務づけられた強制保険です。対人損害(人を死傷させた場合)

相手側の保険会社が提示する慰謝料額は、保険会社独自の計算基準で計算されたものになりますが、概ね最低限の補償である自賠責保険基準に準じると想定されます。

自賠責保険基準の入通院慰謝料は、次の式で計算します。

慰謝料の対象となる日数*×4,300円

*通院期間又は実通院日数×2 のいずれか少ない日数

たとえば、通院期間60日・実通院日数15日の場合は「60日>15日×2=30日」となり、30×4,300円=12万9,000円が自賠責保険基準による慰謝料です。

最低限の補償である「自賠責保険基準」と弁護士が請求する場合の「弁護士基準(裁判基準)」の慰謝料額を比較すると、次のように違います。

〈自賠責保険基準と弁護士基準の比較表(重傷の場合)〉

| 治療期間 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判基準) | |

|---|---|---|---|

| 軽傷 | 重傷 | ||

| 通院1ヶ月 | 8万6,000円 *1 | 19万円 | 28万円 |

| 入院1ヶ月 | 12万9,000円 *2 | 35万円 | 53万円 |

| 通院2ヶ月+入院1ヶ月 | 30万1,000円 *1 *2 | 69万円 | 98万円 |

| 通院3ヶ月+入院2ヶ月 | 51万円6,000円 *1 *2 | 109万円 | 154万円 |

*1 通院部分の1ヶ月あたりの慰謝料の対象日数=20日として計算

*2 入院部分の1ヶ月あたりの慰謝料の対象日数=30日として計算

前述したとおり、弁護士に依頼することで、自賠責保険基準より高額の慰謝料を請求することが可能になります。

自賠責保険基準については下記記事で詳しく解説しています。

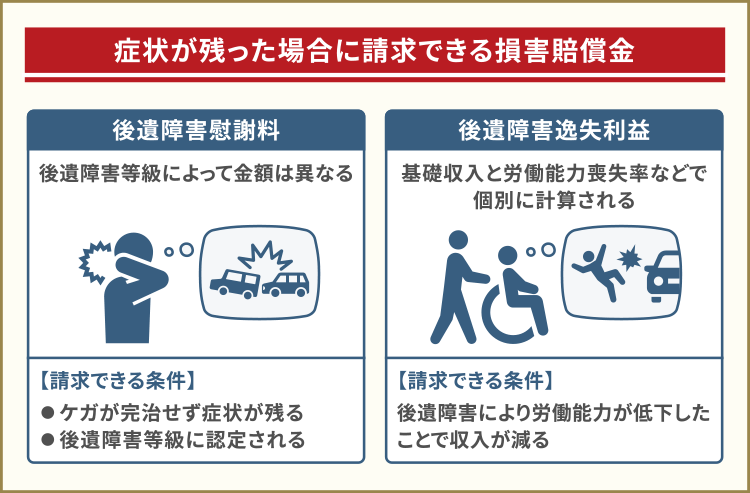

後遺障害慰謝料の適正な金額は110万円~2,800万円

交通事故によるケガが完治せず、症状が残った場合は、後遺障害等級が認定されることで「後遺障害慰謝料」を請求することができます。

後遺障害慰謝料は、1級から14級までの後遺障害等級によって金額が異なります。

〈後遺障害等級ごとの慰謝料額の目安〉

※単位=万円・金額は目安です。

※参考:日弁連交通事故相談センター東京支部編「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」

( )内は介護を要する場合の金額

後遺障害の認定を受けるためには、医師の診断書や各種検査結果などをもとに、自賠責保険に申請し、審査を受ける必要があります。

この手続きは難度が高いため、弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

ケガをして仕事を休んだら「休業損害」を請求できる

交通事故によるケガの治療のために仕事を休んだ場合は、失われた収入に対する補償として「休業損害」を請求できます。

休業損害にも「自賠責保険基準」と「弁護士基準(裁判所基準)」があり、補償額が異なります。

休業損害については下記記事で詳しく解説しています。

適正な補償は「給与月額の日割分」

弁護士基準(裁判基準)の場合、休業損害は事故前の実際の収入に基づいて算出されます。

休業損害の適正な金額は、次の計算式に当てはめて算出します。

〈弁護士基準(裁判基準)の計算式〉

1日あたりの基礎収入×休業日数

1日あたりの基礎収入とは、次のような考え方になります。

- 給与所得者:事故前3ヶ月分の給与額(総支給額)÷90日(または事故前3ヶ月分の稼働日数)

- 自営業者:事故前年の確定申告所得額÷365日

会社員などの給与所得者は、おおむね1ヶ月分の給与の日割り額が、1日あたりの基礎収入として計算されることになるでしょう。

専業主婦(夫)も、家事労働分を換算して請求することができます。

1日6,100円とは最低限の補償の「自賠責保険基準」

相手側の保険会社は、休業損害の金額を「1日あたり6,100円」として提示することがあるでしょう。

これは、最低限の補償である自賠責保険基準による金額です。

〈自賠責保険基準の計算例〉

1日あたり6,100円×休業日数

※1日あたりの減収分が6,100円を超えることが証明できる場合は、最大で1万9,000円まで支払われます。

また自賠責保険では、補償される金額は慰謝料などを含めて上限120万円(傷害分)となっている点も注意しておきましょう。

自賠責保険基準については下記記事で詳しく解説しています。

将来的に収入が減るなら「逸失利益」を請求できる

「逸失利益(いっしつりえき)」とは、交通事故に遭わなければ将来的に得られる収入のことです。

交通事故に遭い後遺障害が残り、働けなくなったり労働能力が低下したことで収入が減った場合は、損害賠償金(示談金)として相手に請求することができます。

逸失利益には、次の2つがあります。

- 後遺障害逸失利益:後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入の補償

- 死亡逸失利益:死亡しなければ将来得られたはずの収入の補償

逸失利益の計算は年齢や職業、事故前の収入額なども関係するため、以下のようにやや複雑なものになります。

〈後遺障害逸失利益の計算式〉

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

- 「労働能力喪失率」とは

- 後遺障害によって、働く能力が低下した割合を示します。後遺障害の等級によって5~100%の範囲が定められています。

- 「労働能力喪失期間」とは

- 後遺障害によって労働能力を失った期間です。一般的には67歳までの期間となります。

- 「ライプニッツ係数」とは

- 逸失利益は一括で受け取ることになるため、利息(中間利息)を差し引いて適正な金額にするために用いる係数です。労働能力喪失期間によって変わります。

後遺障害逸失利益の計算の例を、紹介します。

- 後遺障害12級認定

- 年収500万円

- 37歳・男性

500万円(基礎収入)×14%(労働能力喪失率)×8.53(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)=597万1,000円

この場合は後遺障害逸失利益は597万1,000円となります。

※必ずしもこの金額が受け取れるわけではありません。

逸失利益の計算は難しい部分があるので、詳しい金額を確認したい場合は、弁護士に相談をしてみましょう。

逸失利益については下記記事で詳しく解説しています。

逸失利益の裁判例

逸失利益に関する裁判例を紹介します。

●裁判例1

・東京地裁・平成25年1月11日

大規模上場会社の大卒会社員(30歳男性)が死亡した事案。

被害者の事故前の給与、賞与の合計がモデル賃金を上回っていることから、モデル賃金に従って退職(60歳)までの逸失利益を6,989万円余、退職金差額も認めた。

※引用:民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2022年版

●裁判例2

・札幌地裁・平成18年5月26日

被害者(当時17歳)が後続車から追突された事故のため高次脳機能障害となり、後遺障害3級に認定。裁判所は後遺障害逸失利益として、8,605万9,619円を認めた。

※引用:裁判所 札幌高等裁判所 第2民事部/平成16(ネ)5031

治療費や交通費など実費として払った費用も請求できる

治療費や通院のための交通費など、実際に支払った費用は「積極損害」と呼ばれます。

積極損害には、次のような項目があります。

| 治療関係費 | 治療にかかる費用 |

| 器具等購入費 | 車椅子・松葉つえなど |

| 通院交通費 | 通院のための交通費 |

| 付添看護費 | 入通院で付き添いが必要になった際の費用 |

| 家屋等改造費 | 後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用 |

| 葬儀関係費 | 葬儀に関する費用 |

| 車両破損による損害費用 | 車両の修理にかかった費用 |

| 着衣や積み荷等の損害に関する費用 | 交通事故が原因で破損したものの費用 |

これらの費用は、原則として領収書などによって証明できる実費が補償の対象となります。

通院費については下記記事で詳しく解説しています。

あなたの示談金がすぐにわかる「慰謝料計算機」

当メディアに設置されている「慰謝料計算機」を使用すれば、示談金の目安が簡単に計算できます。

まずは

- ケガの程度

- 通院・入院期間

- 後遺障害の等級

を入力するだけで、すぐに慰謝料・後遺障害慰謝料を表示します。

またご自身の過失割合を入力することで、過失相殺(相手への賠償として減額)されます。

【画像サンプル】

後遺障害の等級がある場合は、さらに年齢、年収、専業主婦(主夫)であるかを入力することで、「後遺障害逸失利益」も表示します。

慰謝料計算機のご利用は無料です。個人情報の入力は不要ですので、お気軽にお試しください。

【慰謝料計算機(ご利用は無料です)】

各費用の計算結果

| 入通院慰謝料 | |

| 後遺障害慰謝料 | |

| 後遺障害逸失利益 |

総額

※ 計算機の注意事項

・本ツールは入通院日数がそれぞれ450日(約15ヶ月)の場合のみ適用となります。

・本ツールで求められる金額はあくまで目安の金額となりますので、個々の状況により慰謝料の金額が増減する場合がございます。詳しくは弁護士にお問い合わせください。

・本ツールは就業者の方か専業主婦の方のみ対応となります。失業中の方、大学生の方は逸失利益については本ツール適用外となります。

・本ツールでは後遺障害の積極損害については規定がないので省略させていただきます。

・各費用などで記入金額が1万円を下回る場合は切り上げるので、記入欄には「1」と記入してください。

・本ツールは症状固定した方向けのツールとなりますが、そうでない方も目安としてご利用いただけます。

慰謝料計算機については下記記事で詳しく解説しています。

詳しい示談金を知りたいなら弁護士にご相談を

上記の「慰謝料計算機」で残出される示談金は目安であり、個別の事情によって示談金の総額は大きく変動します。

より詳しく、ご自身のケースにおける適正な示談金を知りたい場合は、交通事故の解決実績豊富な弁護士にご相談ください。

弁護士は、ケガの程度や損害額、過失割合などから「弁護士基準(裁判基準)」で示談金の総額計算し、ご提示することができます。

まずは、弁護士にお気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士のメリットについては下記記事で詳しく解説しています。

適正な示談金を請求するには弁護士法人イージス法律事務所にご相談を

前述したように、示談金には適正な相場があります。

しかし相手側の保険会社が提示する示談金の額は、自賠責保険基準をベースにしていることが多く、納得できない場合も多いでしょう。

弁護士法人イージス法律事務所に示談交渉をご依頼いただくことで、慰謝料を含む示談金を適正に請求することが可能になります。

弁護士法人イージス法律事務所にご依頼いただくメリットを、以下で紹介します。

【慰謝料が増額】弁護士基準で計算・請求できる

弁護士に示談交渉を依頼することで、慰謝料などの示談金を増額できる可能性があります。

弁護士は、慰謝料などの計算を「弁護士基準(裁判基準)」で行います。これは、最も高額な損害賠償金を請求できる可能性のある計算基準です。

弁護士基準(裁判基準)で請求するためには「裁判を視野に入れている」ことが前提となるため、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

また弁護士に依頼するには費用が必要ですが、請求できる金額や示談交渉の手間を考えると、結果的に納得のいく結果になることが多いでしょう。

弁護士基準については下記記事で詳しく解説しています。

【等級認定をサポート】適正な後遺障害等級が期待できる

ケガが完治せずに症状が残り、後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級認定手続きを行う必要があります。

この手続きは一般の方には難度が高く、等級認定されなかったり、想定より低い等級となってしまう場合も少なくありません。

弁護士法人イージス法律事務所にご依頼いただくと、後遺障害の等級認定手続きもしっかりサポートします。医師などと連携して、実際の症状に見合った等級認定を受けられる可能性が高くなります。

後遺障害等級認定については下記記事で詳しく解説しています。

【示談金の減額を回避】過失割合を変更できる

保険会社が提示する過失割合が、必ずしも正しいとは限りません。

過失割合に納得できない場合は、弁護士に示談交渉を依頼することで変更できる可能性があります。

弁護士は、実況見分調書やドライブレコーダーの映像などの証拠を相手側保険会社に提示したり、状況に応じて修正要素を主張してくれるなど、過失割合の変更をサポートしてくれます。

それによって、適正な過失割合に変更できる可能性があります。

過失割合の変更については下記記事で詳しく解説しています。

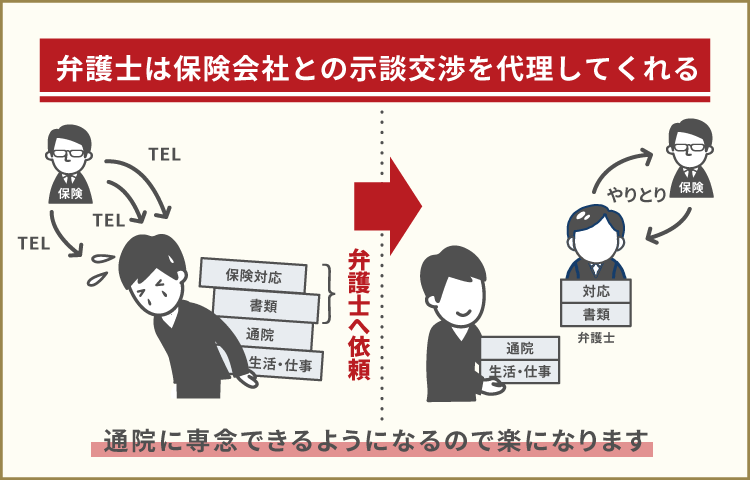

【ストレス低減】保険会社との示談交渉を任せられる

示談交渉は相手方の保険会社と行うことになりますが、保険会社は高圧的・一方的な態度で望んでくる場合もあり、ストレスを感じることも少なくありません

また提示された示談金に不満を感じることもあるでしょう。

弁護士に示談交渉を依頼すると、相手方の保険会社とのやりとりのほとんどを任せられるので、

ストレスから解放されるでしょう。

示談交渉については下記記事で詳しく解説しています。

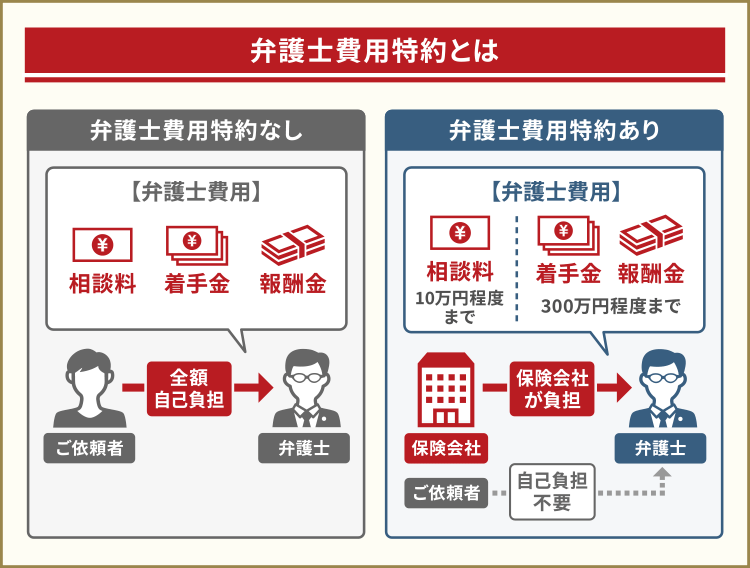

【費用不要】弁護士費用特約で弁護士費用の自己負担なし

ご自身やご家族が契約している保険の「弁護士費用特約」を利用すれば、弁護士費用の自己負担が不要になる場合が多いでしょう。

弁護士費用特約は、保険会社が弁護士費用を300万円程度まで補償してくれる、保険の特約です。

弁護士費用特約については下記記事で詳しく解説しています。

【覚えておきたい】適正な示談金を請求するための注意点

適正な示談金を請求するために、次のような覚えておきたい注意点があります。

- 治療費の打ち切りは安易に受け入れない

- 適切な後遺障害等級を認定してもらう

- 適切な過失割合を主張する

以下で詳しく解説します。

治療費の打ち切りは安易に受け入れない

治療中にもかかわらず相手側保険会社から、「治療費の打ち切り」を打診されることがあります。

しかしケガが完治・症状固定となっていない場合は、治療を継続したほうがよいケースもあります。

安易に打ち切りを受け入れてしまうと、その後の治療費は自己負担となり、さらに後遺障害認定にも影響が出る可能性があります。

治療終了の時期は、医師や弁護士などと相談しながら慎重に決めていきましょう。

治療費打ち切りについては下記記事で詳しく解説しています。

適切な後遺障害等級を認定してもらう

治療を続けても完治せず症状が残る場合は、「後遺障害の等級認定」をしてもらうことで後遺障害障害慰謝料を請求することができます。

そのためには、医師に適正な「後遺障害診断書」を作成してもらい、認定手続きを進めることになります。

一度認定された等級は原則として変更できないため、慎重な対応が求められます。

後遺障害慰謝料については下記記事で詳しく解説しています。

適切な過失割合を主張する

相手側の保険会社から提示された過失割合が、ご自身の認識と異なる場合は、安易に同意しないようにしましょう。

納得のいく説明を求めるか、弁護士に相談して適切な過失割合を主張しましょう。

過失割合に納得できない場合は、弁護士に示談交渉を依頼することで変更できる可能性があります。

示談金はいつもらえる?早く受け取る方法とは

示談金が実際に支払われるまでの期間は、事故の状況や交渉の進捗によって大きく異なりますが、一般的には示談が成立してから数週間から1ヶ月程度で指定口座に振り込まれることが多いです。

示談交渉による話し合いの結果、示談が成立すると相手方の保険会社から「示談書」が送られてくるので、内容に納得したら押印をして返送します。

保険会社の事務手続きが完了すると、1~3週間程度で示談金(損害賠償金)が振り込まれます。

※あくまで目安です。賠償金額が高額の場合は時間がかかる場合もあります。

なお示談交渉成立前であっても、治療費などは先に支払われることもあるようです。

慰謝料がもらえる時期については下記記事で詳しく解説しています。

示談金を早くもらう方法もある

慰謝料をできるだけ早くもらいたいときは、「仮渡金」の仕組みを利用する方法があります。

- 仮渡金(かりわたしきん)」とは

- 「仮渡金」は、交通事故によってケガの治療や当面の生活費の工面が必要な場合に、自賠責保険の補償を一部請求できる仕組みです。

金額はケガの状態によって5万円・20万円・40万円のいずれかとなり、請求してから1週間程度で振り込まれます。

〈仮渡金を受け取れる条件と金額〉

| ケガの状態(一例) | 仮渡金の金額 |

|---|---|

| ・病院に入院することを14日以上要し、医師の治療を30日以上要するもの ・脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状・上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの ・大腿又は下腿の骨折 ・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの |

40万円 |

| 上記を除き次の傷害のいずれかを受けた場合 ・病院に入院することを要し、医師の治療を30日以上要するもの ・病院に入院することを14日以上要するもの ・脊柱の骨折 ・上腕又は前腕の骨折 ・内臓の破裂 |

20万円 |

| 上記を除き11日以上医師の治療を要するもの | 5万円 |

示談金(損害賠償金)の前払いという取り扱いになるため、示談が成立した後は仮渡金を差し引いた金額を受け取ることになります。

仮払金については下記記事で詳しく解説しています。

また「示談金(損害賠償金)をできるだけ早く受け取りたい」というときは、「被害者請求」の仕組みもあるので弁護士に相談をしてみましょう。

- 被害者請求とは

- 相手側の保険会社に対して、被害者自身が損害額を直接請求する方法です。

示談金、最低限の補償が自賠責保険から支払われ、超えた部分を任意保険会社が支払う仕組みとなっています。そのうちの自賠責保険の支払い分を、示談成立前に請求します。

被害者請求については下記記事で詳しく解説しています。

【独自アンケート】示談金はいつ受け取った?

当メディアでは、交通事故に遭って実際に示談金を受け取った方へ、独自アンケートを実施しました。

「示談成立がしてから示談金を受け取るまでの期間はどれぐらいでしたか?」という質問に対する回答の一部を紹介します。

〈アンケート回答の一部〉

| 保険会社名 | 受け取るまでの期間 |

|---|---|

| 損保ジャパン | 7日 |

| ソニー損保 | 7日 |

| 三井ダイレクト損保 | 10日 |

| あいおいニッセイ同和損保 | 11日 |

| 三井住友海上火災保険 | 14日 |

| 東京海上日動火災保険 | 30日 |

※アンケート回答をランダムに抽出したもので、内容を保証するものではありません。

アンケート結果では、示談成立からおおむね1~2週間程度で示談金を受け取っている方が多いようです。

〈調査概要〉

- 調査方法:インターネット調査

- 調査期間:2025年2月24日~26日

- 調査対象:交通事故に遭って損害賠償金を受け取った方

受け取った示談金に税金はかかる?

交通事故の示談金(損害賠償金)は原則として非課税扱いとなるため、税金はかかりません。

示談金(損害賠償金)は交通事故の被害に対する補償なので、課税の対象外とされています。

示談金(損害賠償金)の税務上の取り扱いについては、法律(所得税法)に定められています。

第9条18号

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの引用元:e-GOV法令検索「所得税法」

休業損害については「収入を補償するため課税対象になるのでは」と感じてしまいがちですが、事故に遭っていなければ本来受け取るものではないため、示談金(損害賠償金)として取り扱われます。

示談金の税金については下記記事で詳しく解説しています。

死亡保険金は所得税がかかるケースも

死亡事故の場合に被害者が加入していた生命保険などから支払われる死亡保険金は、契約内容によっては所得税や相続税の対象となる場合があります。

所得税がかかる例としては、妻の保険料を支払っていたものの、交通事故によって妻が亡くなり、夫が死亡保険金を受け取る場合です。

このケースでは、保険料の負担者と保険金の受取人が同一人物となるので、所得税の課税対象となります。

また交通事故で負ったケガの治療費については、確定申告での「医療費控除」に気をつけましょう。

治療費は税務上医療費を補てんするものと見なされ非課税となり、医療費の合計額からは除外する必要があります。

後から税金の支払いで頭を悩ませないように、あらかじめ課税対象となるものを把握しておくことが大切です。

死亡慰謝料の税金については下記記事で詳しく解説しています。

※本メディアは弁護士法人・響と弁護士法人イージス法律事務所が共同運営しています。

- 慰謝料を増額できる可能性がある

- 保険会社との交渉を徹底サポート

- 24時間365日全国どこでも相談受付中

*2024年4月~2025年3月の実績(イージス法律事務所調べ 2025年5月現在)